運動が苦手なあめの(@happinissta)です、こんにちは!

特に走るのが苦手で、学生時代は体育祭が近づくといつも憂鬱な気分になっていました。

そう思って色々調べてみると、子どもには運動神経が一気に発達する「ゴールデンエイジ」という時期があるということがわかりました。

この「ゴールデンエイジ」の過ごし方は、その子の今後の運動能力に大きく影響します。

ゴールデンエイジはいつなのか?どんなことをして過ごせば運動神経が伸びるのか?など詳しくご紹介します!

簡単な目次

ゴールデンエイジとは?

ゴールデンエイジとは、一生に一度だけ訪れる、人間が著しく運動神経を伸ばすことができる時期のことです。

運動神経が良くなる、スポーツが上達するための大切な時期としてよく使われます。

ゴールデンエイジは最も神経の発達する時期であり、

自分がしたことのない運動でも見ただけで習得できるほどの能力を発揮できます。

ゴールデンエイジとはいつからいつまで?

ゴールデンエイジとは「スキャモンの発達・発育曲線」を元にしたもので、人間が3歳~15歳の期間のことを呼びます。

ゴールデンエイジはさらに、その前後を含めた3段階に分けられます。

・プレゴールデンエイジ(3~8歳ごろ)

・ゴールデンエイジ(9~12歳ごろ)

・ポストゴールデンエイジ(13~15歳ごろ)

その中でも、より充実したゴールデンエイジを迎える前の「プレゴールデンエイジ」の過ごし方が特に重要だとされています。

ゴールデンエイジにどんなことをすればいいの?

プレゴールデンエイジは、脳をはじめとした神経回路の発達が人生で最も著しい時期。

この時期にさまざまな運動を経験しておくかどうかで、

その後の動作の習得に違いが出るほど大切な時期です。

ですが、この時期の子どもたちは集中力が途切れがちなので

なるべくたくさんの動きを体験させ、

まずは運動は楽しい!ということを教えてあげましょう。

その楽しさがあれば、その後の運動への取り組み方が変わってきます。

まずは日々の「遊び」から取り組むのがベストです。

【ゴールデンエイジにやるべき遊び】鬼ごっこ

実は高度な遊びの「鬼ごっこ」。

運動神経の発達以外にも瞬発力や空間認識能力が高まるとして注目を集めています。

鬼ごっこは、「常に自分と鬼との距離感や位置を把握しつつ」

「公園や園庭にある障害物を利用しながら」

「逃走ルートを計算する」遊びです。

走り回るので基礎体力が付き、先を読む力や逃げるための瞬発力・判断力を鍛えられます。

また、高いところに登れば鬼から逃げられる「高鬼」や

指定した色のものを探しながら逃げる「色鬼」だとさらに周囲への注意力が高まります。

【ゴールデンエイジにやるべき遊び】砂場遊び

砂場遊びは地味に見えますが、実は微妙な力加減を学べる遊びです。

砂山を一から作り、トンネルを掘る遊びを思い出してみてください。

砂をバケツに詰めて、それを持ち運び、砂山を形作る。そして、砂山が崩れないようにそっとトンネルを掘る…

こうやって文章にすると、繊細な作業の積み重ねですよね。

「積む」「運ぶ」「掘る」「削る」という作業により、創造力や発想力も鍛えられます。

それ以外にも「立つ」と「座る」を繰り返すのでいい運動になります。

他の子どもたちと砂場を共有するので、社交性も育まれます。

【ゴールデンエイジにやるべき遊び】ボール遊び

ボール遊びは、体全体のバランス感覚や動作コントロールが身に付く遊びです。

「どのタイミングで」

「どのように手足を使えば」

相手にボールが届くのか、ボールを受け取れるのかを、

体全体をコントロールしながら行います。

なので、手足を巧みに動かす「巧緻性(こうちせい)」や空間認知能力、スピードに対する認知力も身に付きます。

ゴールデンエイジにオススメの本

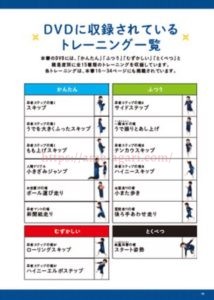

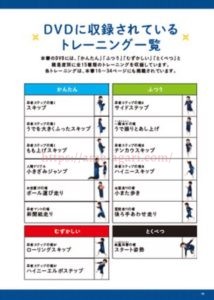

全国で200以上のラボを展開する幼児・小学生向けのスポーツ教室「忍者ナイン」が発行したコチラの本『大人になる前に身につける!忍者ナイン式 かけっこが速くなる術』。

この本では足が早くなるためのメソッドを通じて、

「運動が好きになる」「本番に強い心を作る」「自分に自信が持てるようになる」といった心身の成長バランスを促します。

他にも、子どもの実力を100%発揮させるための自信のつけ方や誉め方、自分で考える力の大切さを伝えています。

親子で楽しみながら忍者ナインのメソッドを習得し、「かけっこが速くなりたい」「運動会やスポーツ大会で活躍したい」など、子どもの夢を叶える一冊です。

ゴールデンエイジを親子で楽しもう

運動は大人になっても、健康維持のために大切なもの。

運動=楽しいというイメージにするためにも、子どもの運動神経の発達のためにも、

一生に一度しかない「ゴールデンエイジ」の過ごし方は本当に大切です。

親子で「ゴールデンエイジ」を楽しみながら運動神経を伸ばしてあげられるといいですよね。

この記事が少しでもお役に立てますように。

最後までお読みいただきありがとうございました!